HOME > 優良おもちゃ紹介

優良おもちゃ紹介

3歳までの子どもの成長発達と発達段階に合った優良おもちゃ

子どもの五感の発達と自己制御能力発現を促すために、世界で使われている質の良いおもちゃを評価し、子どもの月齢、年齢等に適したおもちゃを選択し、この結果を公表しています。

子どもの五感の発達と自己制御能力発現を促すために、世界で使われている質の良いおもちゃを評価し、子どもの月齢、年齢等に適したおもちゃを選択し、この結果を公表しています。

「おもちゃ審査会」は、3歳未満対象のおもちゃを対象とし、「母子の絆・親子の絆を強めるのに有効な親子のコミュニケーションを促進する優れたおもちゃ」をテーマとして、推奨おもちゃを選びました。

代表的な評価玩具ブーマリングスや優良おもちゃ購入ご希望の方に

おもちゃ専門店森のシンホニー、バウムハットをご紹介します。

0ヶ月からのおもちゃ

赤・黄・緑・オレンジ・青・紫の6色の楕円形のリングが4つずつ入っていて、生まれたばかりの赤ちゃんから小学生まで色々な遊びを楽しむことができる多目的リング。

赤・黄・緑・オレンジ・青・紫の6色の楕円形のリングが4つずつ入っていて、生まれたばかりの赤ちゃんから小学生まで色々な遊びを楽しむことができる多目的リング。

3つから4つ繋げて目の前で振ってあげるとちょうど良いガラガラになります。このリングは軽く、赤ちゃんが持つのにちょうど良い太さなので、かなり早い時期から自分で持って遊ぶことができます。また、他のおもちゃをつないでベットやベビーカー、車やハイチェアなどにつけると喜びます。

ベルトやネックレスを作ったり、色合わせや色分けゲームなど遊び方は無限です

木の大きなリングに色鮮やかなリングが4個通されている。振ると木と木が触れやさしい音がする。とても軽く握りやすい。舐めたり噛んだり振ったりして遊ぶ。初めてのおもちゃとして最適。

木の大きなリングに色鮮やかなリングが4個通されている。振ると木と木が触れやさしい音がする。とても軽く握りやすい。舐めたり噛んだり振ったりして遊ぶ。初めてのおもちゃとして最適。

軽くて握りやすいフォルム。もち手の上部にカラフルな玉がついており、舐めたり噛んだり、そして振ったりして遊ぶ。また、月齢によって玉を持ったり、つまんで引っ張ってみたりと色々楽しめる。

軽くて握りやすいフォルム。もち手の上部にカラフルな玉がついており、舐めたり噛んだり、そして振ったりして遊ぶ。また、月齢によって玉を持ったり、つまんで引っ張ってみたりと色々楽しめる。

ティキよりも多く玉がついている優れた木製のガラガラ。少々重みがあり、初めはお母さんが持って音を聞かせてあげたり、触らせてあげる。月齢がすすみ、自ら持てるようになる頃には、玉をつまんだり、引っ張ったりしても遊ぶようになる。

ティキよりも多く玉がついている優れた木製のガラガラ。少々重みがあり、初めはお母さんが持って音を聞かせてあげたり、触らせてあげる。月齢がすすみ、自ら持てるようになる頃には、玉をつまんだり、引っ張ったりしても遊ぶようになる。

ベビーベッドなどに吊るすことができ、カラフルな玉の動きや音を楽しむことができる。手にとってその一つ一つの玉をつかんだり舐めたりしても楽しめる。

ベビーベッドなどに吊るすことができ、カラフルな玉の動きや音を楽しむことができる。手にとってその一つ一つの玉をつかんだり舐めたりしても楽しめる。

美しい色の木製の玉が10個木の板からぶら下がっていて、木の玉がぶつかると心地よい音を立てるモビールです。 回る玉に合わせて、歌ったり語りかけをしてあげると赤ちゃんは喜びます。ひも付きの玉を板からはずし、1つを赤ちゃんの顔に近づけてゆっくり振ってあげたり、2つのひもを一緒に持ち、軽くぶつけ合ってその音を楽しみましょう。

美しい色の木製の玉が10個木の板からぶら下がっていて、木の玉がぶつかると心地よい音を立てるモビールです。 回る玉に合わせて、歌ったり語りかけをしてあげると赤ちゃんは喜びます。ひも付きの玉を板からはずし、1つを赤ちゃんの顔に近づけてゆっくり振ってあげたり、2つのひもを一緒に持ち、軽くぶつけ合ってその音を楽しみましょう。

100%天然ゴム製のフランスでは初めてのおもちゃとして有名。やわらかく軽い。小さな手でも非常に握りやすい。舐めたり噛んだり、更にお腹を押すと音がする。様々な感覚を味わうことができ、黒い大きな目とその優しい表情が素敵なおもちゃ。

100%天然ゴム製のフランスでは初めてのおもちゃとして有名。やわらかく軽い。小さな手でも非常に握りやすい。舐めたり噛んだり、更にお腹を押すと音がする。様々な感覚を味わうことができ、黒い大きな目とその優しい表情が素敵なおもちゃ。

なんともいえない表情のお顔のあるおもちゃ。くねくねと動かすとカチカチと心地よい音が鳴る。絵本の読み聞かせや語りかけなどにもよい。

なんともいえない表情のお顔のあるおもちゃ。くねくねと動かすとカチカチと心地よい音が鳴る。絵本の読み聞かせや語りかけなどにもよい。

木製のボール。美しいフォルムと色に自然と引き寄せられる。カチカチと音を楽しんだり、転がすとゆらゆらとゆっくり動く。比較的軽くボールではあるものの持ちやすい。

木製のボール。美しいフォルムと色に自然と引き寄せられる。カチカチと音を楽しんだり、転がすとゆらゆらとゆっくり動く。比較的軽くボールではあるものの持ちやすい。

大きな黒目がついている非常に愛らしい表情のあおむし。少しひねると違う形に変化する。想像力が広がり、絵本の読み聞かせにも一役かいそうである。

大きな黒目がついている非常に愛らしい表情のあおむし。少しひねると違う形に変化する。想像力が広がり、絵本の読み聞かせにも一役かいそうである。

赤ちゃんが手を触れるだけで動く美しい色とデザインのこまです。クルクル回して上げると赤ちゃんは大変興味を持ちます。手を伸ばすと届くところに置いてあげるとハイハイしてさわろうとします。1歳後半で指先が使えるようになると自分でもクルクル回して遊びます。

赤ちゃんが手を触れるだけで動く美しい色とデザインのこまです。クルクル回して上げると赤ちゃんは大変興味を持ちます。手を伸ばすと届くところに置いてあげるとハイハイしてさわろうとします。1歳後半で指先が使えるようになると自分でもクルクル回して遊びます。

木製の塔の中には、沢山のカラフルな玉が入っている動きの多いおもちゃ。玉が上から下へとガラガラと落ちてゆく。転がしたり、斜めにしたり、玉のさまざまな動きや音が楽しめる。

木製の塔の中には、沢山のカラフルな玉が入っている動きの多いおもちゃ。玉が上から下へとガラガラと落ちてゆく。転がしたり、斜めにしたり、玉のさまざまな動きや音が楽しめる。

8ヶ月からのおもちゃ

ねずみのおもちゃがついた木製の絵本です。

文字が無く絵だけが描かれています。親子でお話作りを楽しみましょう。なんでもなめてしまう子どもには、拭いたり洗ったり出来る木製の絵本がお勧めです。

ねずみのおもちゃがついた木製の絵本です。

文字が無く絵だけが描かれています。親子でお話作りを楽しみましょう。なんでもなめてしまう子どもには、拭いたり洗ったり出来る木製の絵本がお勧めです。

色彩の美しさ、手触りの良さに感動する。ネフスピールなど他の積み木ともあわせて遊ぶことができる。発達段階にあわせ遊びが広がり、非常に長く楽しむことができる。

色彩の美しさ、手触りの良さに感動する。ネフスピールなど他の積み木ともあわせて遊ぶことができる。発達段階にあわせ遊びが広がり、非常に長く楽しむことができる。

木製のプルトイ。カラフルな足が、動かすとからからと音を立てながら回転する。動きが非常に滑らかで、スピーディに動かしたり、ゆっくりくねくねと動かしたり様々な動きを楽しめる。どのように引いても倒れない。

木製のプルトイ。カラフルな足が、動かすとからからと音を立てながら回転する。動きが非常に滑らかで、スピーディに動かしたり、ゆっくりくねくねと動かしたり様々な動きを楽しめる。どのように引いても倒れない。

軽くてつかみやすい大きさの木製のおもちゃ。お座りしながら、両手に持ち、握ったり舐めたり、筒に通されているリングを動かしたりして楽しめる。様々な形に変化する動きが非常に面白いおもちゃ。

軽くてつかみやすい大きさの木製のおもちゃ。お座りしながら、両手に持ち、握ったり舐めたり、筒に通されているリングを動かしたりして楽しめる。様々な形に変化する動きが非常に面白いおもちゃ。

遊び方で形が様々に変化する。玉の擦れ合う音や掌への刺激が心地よい。思いもかけず面白い形ができ楽しめる。

遊び方で形が様々に変化する。玉の擦れ合う音や掌への刺激が心地よい。思いもかけず面白い形ができ楽しめる。

視覚、触覚、聴覚などを楽しませてくれる積み木。6色の積み木がそれぞれ2つずつある。積み木には小さな穴があり、振ると、6通りの音色が優しく響く。色と音は対になっており、積み上げるだけでなく、袋を用い、ゲーム性のある遊びを楽しむこともできる。

視覚、触覚、聴覚などを楽しませてくれる積み木。6色の積み木がそれぞれ2つずつある。積み木には小さな穴があり、振ると、6通りの音色が優しく響く。色と音は対になっており、積み上げるだけでなく、袋を用い、ゲーム性のある遊びを楽しむこともできる。

ほのぼのとした何ともかわいい表情の木製のクマのおしゃぶりおもちゃです。質の良い木がぶつかって出すカチカチとした音が穏やかな心の子どもを育てます。大人が動かしてカチカチと音を立てて遊んであげたり、お子さんが興味を持ったら、持たせてあげましょう。何でもなめてしまう時期のお子さんに特にお勧めのおもちゃです。

ほのぼのとした何ともかわいい表情の木製のクマのおしゃぶりおもちゃです。質の良い木がぶつかって出すカチカチとした音が穏やかな心の子どもを育てます。大人が動かしてカチカチと音を立てて遊んであげたり、お子さんが興味を持ったら、持たせてあげましょう。何でもなめてしまう時期のお子さんに特にお勧めのおもちゃです。

目の詰まったしっかりしたコルクでできており、赤ちゃんから1人でも安心して遊ばせることができる安全な積み木です。コルク製のために木製の積み木より軽いですが、適度な重さはあり、積んだ時に安定感があります。たたいたり積んだ積み木を崩して遊んでも安全で大きな音もしないので、音を気にせず思い切り遊ばせることができます。

目の詰まったしっかりしたコルクでできており、赤ちゃんから1人でも安心して遊ばせることができる安全な積み木です。コルク製のために木製の積み木より軽いですが、適度な重さはあり、積んだ時に安定感があります。たたいたり積んだ積み木を崩して遊んでも安全で大きな音もしないので、音を気にせず思い切り遊ばせることができます。

12ヶ月からのおもちゃ

良質なプラスチックでできた持ちやすいカップのおもちゃです。大きさ順に積めるほか、色別に積んだり、カップの裏についている動物の模様で粘土のクッキーを作ったりカップの内側についている1~12の突起を触って数を当てたりと色々な遊びができます。また、カップが計量カップになっているため、少し大きな子ども達もお風呂やビニールプールで 飽きることなく遊びます。例えば6のカップは1のカップの水6杯でも2のカップの水3杯でもぴったり一杯になります。色々な遊び方があるため、異年齢の兄弟姉妹で一緒に遊べるおもちゃです。

良質なプラスチックでできた持ちやすいカップのおもちゃです。大きさ順に積めるほか、色別に積んだり、カップの裏についている動物の模様で粘土のクッキーを作ったりカップの内側についている1~12の突起を触って数を当てたりと色々な遊びができます。また、カップが計量カップになっているため、少し大きな子ども達もお風呂やビニールプールで 飽きることなく遊びます。例えば6のカップは1のカップの水6杯でも2のカップの水3杯でもぴったり一杯になります。色々な遊び方があるため、異年齢の兄弟姉妹で一緒に遊べるおもちゃです。

カラフルな積み木のみならず、それぞれに色々な仕掛けがほどこされている。積み上げるだけでなく、音を楽しんだり、指先を使って動かしたり、見て楽しむことができる。子どもの好奇心をくすぐる積み木。

カラフルな積み木のみならず、それぞれに色々な仕掛けがほどこされている。積み上げるだけでなく、音を楽しんだり、指先を使って動かしたり、見て楽しむことができる。子どもの好奇心をくすぐる積み木。

手触りがよく、12ヶ月前後の赤ちゃんにも持ちやすい。積み上げては崩したり、はめ込んで遊んだり、更には、紐通しも楽しめる。紐通しも穴が大きいものと小さいものとがあり、発達段階にあわせて楽しめるおもちゃ。

手触りがよく、12ヶ月前後の赤ちゃんにも持ちやすい。積み上げては崩したり、はめ込んで遊んだり、更には、紐通しも楽しめる。紐通しも穴が大きいものと小さいものとがあり、発達段階にあわせて楽しめるおもちゃ。

5色のピースが10個ずつそろっている。積み木、紐通し、ごっこ遊びのアイテム(ご飯の具、お金、電車の線路etc.etc..)そして、年齢が上がってからは、さいころを使ってゲームをすることもでき、長く用いることができる定番ともいえるおもちゃ。

5色のピースが10個ずつそろっている。積み木、紐通し、ごっこ遊びのアイテム(ご飯の具、お金、電車の線路etc.etc..)そして、年齢が上がってからは、さいころを使ってゲームをすることもでき、長く用いることができる定番ともいえるおもちゃ。

円柱形という面白い形の積み木。シグナ同様に棒つきの紐通しができる。積み上げるだけでなく、コップなどに見立て、ごっこ遊びにも発展する。紐の一方にはリングがついており、すべてを通して、プルトイとしても楽しめる。

円柱形という面白い形の積み木。シグナ同様に棒つきの紐通しができる。積み上げるだけでなく、コップなどに見立て、ごっこ遊びにも発展する。紐の一方にはリングがついており、すべてを通して、プルトイとしても楽しめる。

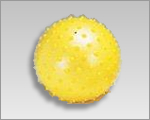

表面全体に小さな突起があり、重さ、大きさも適度で1歳の子どもが片手で持って遊べるボールです。

音穴から空気が出入りする構造なので、空気が抜けて変形することもなく、長期間使用することができます。はずみ過ぎることがないように出来ていますので、室内でも使うことができます。

表面全体に小さな突起があり、重さ、大きさも適度で1歳の子どもが片手で持って遊べるボールです。

音穴から空気が出入りする構造なので、空気が抜けて変形することもなく、長期間使用することができます。はずみ過ぎることがないように出来ていますので、室内でも使うことができます。

転がるボールを目で追いかけたりします。つかんだり、落としたり、拾ったり、全身を動かして飽きることなく遊びます。

動くたびに木がぶつかり合ってカチカチと心地よい音をたてる木製のプル・トイです。

カチカチと音を立てて動くワニの動きを楽しみましょう。よちよち歩けるようになると、自分で引っ張って歩き、音を立ててついて来てくれるのを楽しみます。

動くたびに木がぶつかり合ってカチカチと心地よい音をたてる木製のプル・トイです。

カチカチと音を立てて動くワニの動きを楽しみましょう。よちよち歩けるようになると、自分で引っ張って歩き、音を立ててついて来てくれるのを楽しみます。

18ヶ月からのおもちゃ

1歳児にも持ち易い安全な大きさのペグ・ボードです。指が十分発達していない子どもでも手のひらでつかんで穴に差し高く積み上げることができますので、親子で高いタワーを作っては壊して遊びます。この時期の子どもにとっては、作ることよりも壊すことが楽しいのです。2・3歳になるとペグの穴に靴ひもを通してアクセサリーにして遊んだり、色分けしたり、ボードの裏の突起にカラーゴムを掛けて色々な図形を作ったりして遊びます。別売りで同じペグを25個ずつ買い足すこともでき、さらに色々な使い方をすることができる息の長いおもちゃです。

1歳児にも持ち易い安全な大きさのペグ・ボードです。指が十分発達していない子どもでも手のひらでつかんで穴に差し高く積み上げることができますので、親子で高いタワーを作っては壊して遊びます。この時期の子どもにとっては、作ることよりも壊すことが楽しいのです。2・3歳になるとペグの穴に靴ひもを通してアクセサリーにして遊んだり、色分けしたり、ボードの裏の突起にカラーゴムを掛けて色々な図形を作ったりして遊びます。別売りで同じペグを25個ずつ買い足すこともでき、さらに色々な使い方をすることができる息の長いおもちゃです。

しっかりした金属のワイヤーに通してある色の玉を動かして遊ぶ立体的なおもちゃです。

ビーズを指先でつまみ、ワイヤーに沿って動かして遊んだり、ひとつの玉がワイヤーの山を越えるだけで喜んだり、歩き回ってあちこちの玉を動かして楽しみ、幾つもの玉をジェットコースターのように動かして遊んだりします。色々なお話をしながら玉を動かして遊びましょう。

しっかりした金属のワイヤーに通してある色の玉を動かして遊ぶ立体的なおもちゃです。

ビーズを指先でつまみ、ワイヤーに沿って動かして遊んだり、ひとつの玉がワイヤーの山を越えるだけで喜んだり、歩き回ってあちこちの玉を動かして楽しみ、幾つもの玉をジェットコースターのように動かして遊んだりします。色々なお話をしながら玉を動かして遊びましょう。

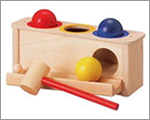

子どもは、ボールをたたくという動作が大好きです。腕の筋肉が発達している時にはたたくという動作をしたがりますので、安全なおもちゃで十分させてあげましょう。

こどもは手でボールを穴に押し込んで遊んだり、ボールが転がって出てくるのを見て喜んだりします。自分がたたいたボールがどのように動くのかを興味を持って見つめ、ボールをたたくたびに胸をわくわくさせて遊びます。遊んでいるうちに目と手の動きを調和させて、力を加減しながらボールを上手にたたくようになり、道具の様々な使い方を発見します。

また、道具には使い方があります。何のためにどう使うのか、お子さんと一緒に遊びながら教えてあげましょう。

子どもは、ボールをたたくという動作が大好きです。腕の筋肉が発達している時にはたたくという動作をしたがりますので、安全なおもちゃで十分させてあげましょう。

こどもは手でボールを穴に押し込んで遊んだり、ボールが転がって出てくるのを見て喜んだりします。自分がたたいたボールがどのように動くのかを興味を持って見つめ、ボールをたたくたびに胸をわくわくさせて遊びます。遊んでいるうちに目と手の動きを調和させて、力を加減しながらボールを上手にたたくようになり、道具の様々な使い方を発見します。

また、道具には使い方があります。何のためにどう使うのか、お子さんと一緒に遊びながら教えてあげましょう。

2歳からのおもちゃ

赤・黄・緑・青の3種類の大きさと厚さの違う円盤状のパーツとそれを落とすための穴の開いた立方体の箱、円盤パーツの真ん中の穴に通すための短い棒とひも、色さいころと1~3の目だけのさいころが入っています。全て質の良い木でできていて、安心して遊ぶことができます。

箱の穴にパーツを落として遊ぶ、短い棒にパーツを挿して遊ぶ、ひも通し遊び、色さいころや1・2・3の目だけのさいころを使ってゲームをする等、年齢に合わせて色々な遊びが楽しめます。

赤・黄・緑・青の3種類の大きさと厚さの違う円盤状のパーツとそれを落とすための穴の開いた立方体の箱、円盤パーツの真ん中の穴に通すための短い棒とひも、色さいころと1~3の目だけのさいころが入っています。全て質の良い木でできていて、安心して遊ぶことができます。

箱の穴にパーツを落として遊ぶ、短い棒にパーツを挿して遊ぶ、ひも通し遊び、色さいころや1・2・3の目だけのさいころを使ってゲームをする等、年齢に合わせて色々な遊びが楽しめます。

お母さんと同じことがしたい、しかし本物のガスコンロやお鍋は危ないので触らせたくないこの年の子どもには、代わりとなるおもちゃを与えて、一緒に料理を楽しみましょう。おもちゃの食品や粘土も使うと遊びの幅も親子の会話も広がります。このままごとセットは良質のプラスチックでできていて、きれいに洗うことができます。

お母さんと同じことがしたい、しかし本物のガスコンロやお鍋は危ないので触らせたくないこの年の子どもには、代わりとなるおもちゃを与えて、一緒に料理を楽しみましょう。おもちゃの食品や粘土も使うと遊びの幅も親子の会話も広がります。このままごとセットは良質のプラスチックでできていて、きれいに洗うことができます。

半世紀以上も前にこの世に送り出され、店頭に並び続けているユニークな積み木。積み上げ方が単純なものではなく、立体パズルを組み立てるような感覚で楽しめる。リグノ同様色鮮やかで、基尺がまったく同じとなっている。

半世紀以上も前にこの世に送り出され、店頭に並び続けているユニークな積み木。積み上げ方が単純なものではなく、立体パズルを組み立てるような感覚で楽しめる。リグノ同様色鮮やかで、基尺がまったく同じとなっている。

子どもに身近なものの絵が描かれた絵カードです。

トランプの神経衰弱のようなカード遊びが楽しめます。このおもちゃの使い方のポイントは、初めから全てのカードを使わずに、子どもがよく知っているものの絵が描かれたカードだけで遊び、次第にカードの種類を増やしていくことです。絵がはっきりとシンプルなので、わかりやすいです。

子どもに身近なものの絵が描かれた絵カードです。

トランプの神経衰弱のようなカード遊びが楽しめます。このおもちゃの使い方のポイントは、初めから全てのカードを使わずに、子どもがよく知っているものの絵が描かれたカードだけで遊び、次第にカードの種類を増やしていくことです。絵がはっきりとシンプルなので、わかりやすいです。

色々な表情や服装のクマのカードが2枚ずつ12組入っています。「怒っているクマさんだね。」「このクマさん、赤いマフラーをしているよ。かわいいね。」などと会話を楽しみながら同じ絵のカードを探していきます。まずは全く違った絵柄の3種類6枚くらいから始め、徐々に種類を増やしていきます。3~4歳になったら、神経衰弱ゲームを楽しみましょう。

色々な表情や服装のクマのカードが2枚ずつ12組入っています。「怒っているクマさんだね。」「このクマさん、赤いマフラーをしているよ。かわいいね。」などと会話を楽しみながら同じ絵のカードを探していきます。まずは全く違った絵柄の3種類6枚くらいから始め、徐々に種類を増やしていきます。3~4歳になったら、神経衰弱ゲームを楽しみましょう。

木のおもちゃ作家として有名な和久洋三氏の立方体と直方体の積み木が32個ずつ入ったセットです。2歳児はまず立方体を積んでタワーを作っては崩したり直方体や立方体をたくさん並べて遊びます。積み木は数がたくさんないと遊びが広がりません。無くしたら1個から買い足せるのも魅力です。

木のおもちゃ作家として有名な和久洋三氏の立方体と直方体の積み木が32個ずつ入ったセットです。2歳児はまず立方体を積んでタワーを作っては崩したり直方体や立方体をたくさん並べて遊びます。積み木は数がたくさんないと遊びが広がりません。無くしたら1個から買い足せるのも魅力です。

WAKUブロックシリーズは色々なピースが豊富にそろっており、小学生まで飽きることなく長く使える積み木です。

WAKUブロックシリーズは色々なピースが豊富にそろっており、小学生まで飽きることなく長く使える積み木です。

3歳からのおもちゃ

四角とその半分の長方形、さらにその半分の正方形、さらにその半分の小さな三角形、丸とその半分の半円、さらにその半分の1/4円というように縮尺のしっかり合ったカラフルな図形ピースがたくさん入っています。カードの絵にこのピースを置いてデザインを作ります。正解は何通り、何十通りもありますので、大人の発想で決めつけないで、子どもの豊かな発想を親子で楽しみましょう。

四角とその半分の長方形、さらにその半分の正方形、さらにその半分の小さな三角形、丸とその半分の半円、さらにその半分の1/4円というように縮尺のしっかり合ったカラフルな図形ピースがたくさん入っています。カードの絵にこのピースを置いてデザインを作ります。正解は何通り、何十通りもありますので、大人の発想で決めつけないで、子どもの豊かな発想を親子で楽しみましょう。

4歳からのおもちゃ

色々な人や動物が色々なことをしている絵が一面に描かれたパズルです。

パズルを楽しむだけではなく、パズルをしながら、また、出来上がった絵を見て、子どもと会話を楽しみましょう。細かくたくさん情報が描かれた絵なので、豊かな会話が楽しめる世界中で愛用されているパズルです。

色々な人や動物が色々なことをしている絵が一面に描かれたパズルです。

パズルを楽しむだけではなく、パズルをしながら、また、出来上がった絵を見て、子どもと会話を楽しみましょう。細かくたくさん情報が描かれた絵なので、豊かな会話が楽しめる世界中で愛用されているパズルです。

5・6歳からのおもちゃ

11.5cm×2.5cmの良質の軽い白木の板が200ピース入っています。このピースで精巧な建物や乗り物などあらゆるものを作ることができます。世界中の優良おもちゃの賞を幾つも取った大人まで楽しめる究極の積み木ブロックです。

11.5cm×2.5cmの良質の軽い白木の板が200ピース入っています。このピースで精巧な建物や乗り物などあらゆるものを作ることができます。世界中の優良おもちゃの賞を幾つも取った大人まで楽しめる究極の積み木ブロックです。

おもちゃの選び方、与え方のアドバイス

- 安全性に最大の注意をはらって親(大人)が選んであげてください。特に3歳ぐらいまではそのことが重要です。

- 発達段階に合ったおもちゃを選んであげて下さい。対象年齢はあくまでも目安です。

- 優れたおもちゃを与えるだけでなく、優れたおもちゃで親(大人)が子どもの遊びの相手をして、親子で遊び込んで、母子の絆・親子の絆を強くして下さい。

おもちゃ審査会

おもちゃ審査会は審査委員長 柳澤正義理事長のもと学士会館にて行われました。

審査の手順としては、あらかじめ「おもちゃ推薦書」を"遊びとしつけ"推進会全役員及びおもちゃ・子育てアドバイザーで、当法人正会員である方々全員に送り、おもちゃを一人3点以内で推薦いただき、全員に審査会に審査員としてのご出席のお願いを致しました。

審査日には推薦玩具を発達段階別に展示し、遊び方、玩具の特長等について推薦者(推薦者が出席できない場合は玩具評価担当審査員)が順次説明し、各審査員が手にとって触り、子どもの発達段階等についても質疑し玩具評価をいたしました。全ての説明が終わった段階で、評価点数を合算したものを基にして審査会を行いました。全員で議論し、最終的に選出し、特定非営利活動法人"遊びとしつけ"推進会評価玩具と致しました。

評価項目

ドイツで長い歴史と伝統があるSpiel gutと同じ様に

○子どもの体と心の成長発達 ○五感・感性の発達 ○好奇心・集中力・想像力 ○親子のコミュニィケーションの発達 ○遊びの多様性 ○安全性・耐久性 ○素材・質 ○大きさ・重さ ○色・形・デザイン等

審査委員

- 柳澤正義(当法人理事長

- 恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所長)

- 小林秀資(当法人副理事長

- 元厚生労働省健康政策局長)

- 志田紀子(当法人副理事長

- 育児カレッジ会長)

- 伊藤陽子(当法人理事

- 療育相談室 小児科医)

- 犬飼和久(当法人理事

- いぬかい小児科院長)

- 峯 真人(当法人理事

- 峯小児科院長)

- 藤保惟通(当法人監事

- 元東京銀行)

- ムーアメグミ(当法人認定

- おもちゃ・子育てアドバイザー 子育て支援)

- 柴田有子 (当法人認定

- おもちゃ・子育てアドバイザー 子育て支援)

- 堀加代子 (当法人認定

- おもちゃ・子育てアドバイザー 小児科医)

Spiel gut とは

子どもの遊びと玩具審査会はドイツで1950年頃"子どもたちに与えたい良い玩具がない"という母親の素朴な疑問がきっかけになって作られました。(中略)

玩具評価する以前に、それが何のために使われるかという目的をはっきりさせなければなりません。勿論、玩具は遊ぶためにあるのですが、子どもは何故遊ぶのでしょう、そして子どもの発達にとって子どもの遊びはどのような意味があるのでしょう。

創立メンバーの一人である、発達心理学者のヒルデガルト・へッツァー夫人は「遊びは子どもなりに形を扱うことです。」と述べています。

子どもは生まれながらにして遊ぶ用意があり、その好奇心こそ行動を起こさせるバネなのです。ですから 玩具というものは主として子どもの遊びを刺激し、子どもらしい興味を起こさせる機能を果たすようでなくてはなりません。(一部抜粋より)

脳科学からみた遊び・おもちゃ・絵本

国立成育医療研究センター こころの診療部 宮尾益知

I、感覚を鍛える:もっとからだに目を向けよう

「感覚統合理論」(エアーズ)とは

人間の感覚として重要視されているのが、学習のための基礎能力として見る・聞くなどの感覚であり重視されがちだが、そのほか固有受容覚(筋肉・関節からの感覚)、前庭感覚(重力を感知する身体バランス感覚)などもある。まず、触覚・固有受容覚・前庭感覚に注意を向けて遊ぶことから始めなければならない。ついで、視覚、聴覚に注意を向けるようにしているうちに脳は、無意識のうちに、これら全ての感覚を効率よく判断調整し、適切な行動に移していく。そうしてそれらの感覚が適切な連係プレーを行うようになる。→ 生まれた日から一つ一つの感覚は連携しあい、少しずつ発達し、6歳ごろ、大脳新皮質が司る「脳の最終生産物」へと到達していきます。(脳幹)から上(大脳新皮質)への発達です。子供が学校で行なう勉強も、身体をいっぱい動かし、触り、関わることで、脳幹の神経系を発達させること=感覚統合の発達が土台となっている。

1,感覚統合の階層化(五感から大脳新皮質へ)

④集中力・自尊心・自己抑制・教科学習能力・‥話す・言語→大脳新皮質

③注意の持続・情緒の安定→ 大脳辺縁系

②身体のイメージ・身体の両側協調・運動企画

①重力への安心・目の動き・姿勢バランス・筋緊張→前庭覚

: 吸う・食べる →固有覚

触れられることへの安心感・母子の絆→ 触覚

2,感覚統合の理論的背景

①脳の上位部分は下位部分に依存する

感覚から、脳幹、大脳辺縁系、大脳新皮質へ

②こどもは自分の神経系が発達する遊びが好きである

こどもは、発達のそれぞれの段階で大好きな遊びが出てくる。おもちゃをなめることから始まり、さわり、振ってみて、音を聞く、眺める等から、そのおもちゃ本来の目的を持った遊びができるようになる。身体感覚について言えば、「高い、高い」、「ぐるぐるまわしてもらう」、「抱っこ」、もっと、もっと、とせがむ遊びは、今、必要な動き。

3,子どもの発達に向けて

- 前庭、固有、触覚をあらゆる角度から刺激する機会をたくさん与える。

- 前庭覚、固有覚では、高い高いは上下に加速する刺激(興奮する)、ブランコは前後の揺れ、ハンモックは左右の揺れ(落ち着く)「抱っこ・おんぶ」は姿勢で色々な刺激にかわり、絵本の読み聞かせ、言葉かけと見つめ合うこと等の複数の刺激が加わっていく。こちょこちょ、いろいろな所を触っていく等の触覚刺激も強さや場所を工夫する事が必要。

II、まねっこあそび(模倣)、ごっこ遊び(社会性)相手の気持ちの理解(こころの理論)

- 人の複雑な動きを見てまねをする。

- 社会の仕組みや動きを再現する

- 対人:相手に気づくことから、相手の立場になる、相手の気持ちを推測する

III、愛着形成は:今子どもが危ない

- 生まれて2年目までに形成される通常の母子間の愛着形成;

- 通常の愛着が2-3年以内に形成されない場合には、愛着は遅れて形成される

愛着は、心の育ち、安定、積極性にとって大切。親と一緒にいて安心でき、ゆったりと人とのやりとりを楽しめる。安心が深まることで、新しいことや変わったこともゆとりをもって受け入れられるようになり、安心することで、積極的に様々なことに興味を持てるようになり、困難な場面でも、余裕をもって立ち向かえるようになるが、心理的発達がうまくいかなかった場合に、人格形成に問題が生じると言われている。 - 生後5~25ヶ月の分離固体化期

母子ともに別の存在だという意識に目覚め、自己が誕生する。この時期につまづいてしまうことにより様々なメンタル面での問題が生じる。

- 分化期(生後5~10ヶ月)

這い這い、つかまり立ち、つたい歩きができるようになり母親から分化し始める。 - 練習期(10~16ヶ月)

運動能力の練習を増やし、未知の世界の探索に出かける。 - 再接近期(16~25ヶ月)

運動能力を得た幼児は母から自分の意思で離れ、好きなところへいけるという喜びと自信を得る一方で、母との分離不安を感じる。未知の世界探索で困難や苦痛に出会ったときに母親があたたかく見守り受け止めることで、健全な発達ができるようになる。 - 個体化期(25~36ヶ月)

母親とは「別個の存在」としての「独自の」自我機能が確立する。これによって、自分は自分なのだという自我同一性が出来上がる。これが達成されないと、自分がいったい何者なのか分からないような、不確実な自己とともに、不確実な現実をさまようことになる。

IV、失敗すること

- 様々な物事を、過去の経験から、計画して遂行していく。

- たくさん失敗することから、脳は発達する。→創造性

小学校に上がるまで - 正しい答えは、一つではない→多面性のある関連

V、早期教育の弊害

(特定非営利活動法人"遊びとしつけ"推進会主催おもちゃ・子育てアドバイザー、フォロアップセミナ―より)